Tra le rovine di Noto antica

Sabato scorso, 25 febbraio, una tiepida giornata invernale, un po’ coperta ma senza vento, in fine dei conti gradevole. Avevamo programmato da tempo una giornata di pausa, di riflessione, un semplicissimo ritiro per la nostra comunità.

Ma sui luoghi ci eravamo impantanati perché nei fine settimana certe mete sono decisamente gettonate. Abbiamo provato allora una nuova meta. Ci avevano parlato bene del Santuario della Madonna della Scala, nell’entroterra di Noto. E così fu.

La strada è poco diversa da quella che punta alla radice della Riserva di Cavagrande di Cassibile, quindi da Siracusa si punta verso Canicattini Bagni e poi si solcano le zone pianeggianti di questa sorta di altipiano; colline, terreni recintati dagli immancabili muretti a secco bianchi, qualche cespuglio di bosco appena accennato. In meno di un’ora si arriva nei pressi di questo santuario che già per la sua posizione richiama la mente e il cuore. Un paesaggio più aspro, solcato da canaloni abitati da ruscelli. Il luogo ideale per qualche necropoli antica, infatti non mancano le cavità e certi luoghi richiamano quasi immediatamente altre storie, altre presenze, l’Altro.

Il Santuario dalla strada quasi non si vede, protetto da un muraglione imponente, subito dopo un ponte arcuato. Ma lasciando la macchina proprio ai piedi delle scale e salendo i gradini, si giunge rapidamente ad un vista davvero suggestiva. Trovare un struttura così imponente praticamente in mezzo al nulla mette quasi soggezione. Ma da tempo questo antico convento carmelitano è stato ristrutturato e affidato dalla diocesi ad una comunità di recente nascita, la Comunità delle Beatitudini. La chiesa brilla fin dall’inizio per un pavimento allegro, luminoso e per questa iconografia della scala che mette insieme la presenza di Maria con la sognante visione della scala di Giacobbe. Una “porta del cielo” che si adatta a pennello alla figura della donna che ha spalancato sul mondo una nuova presenza e una nuova stagione della vita.

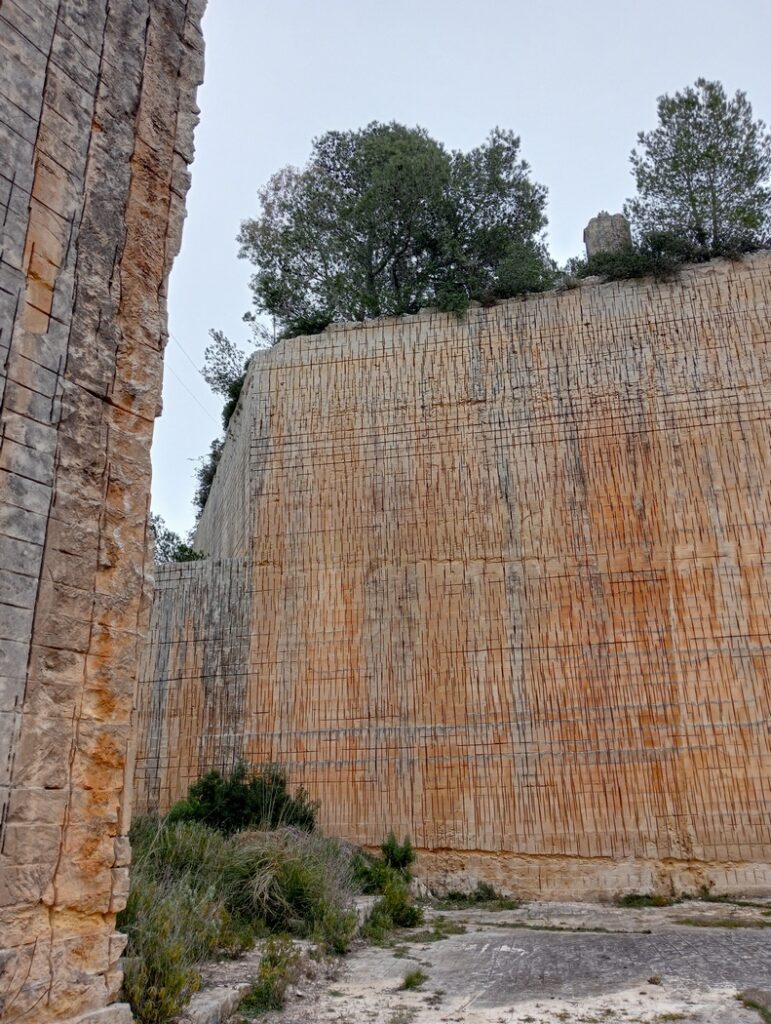

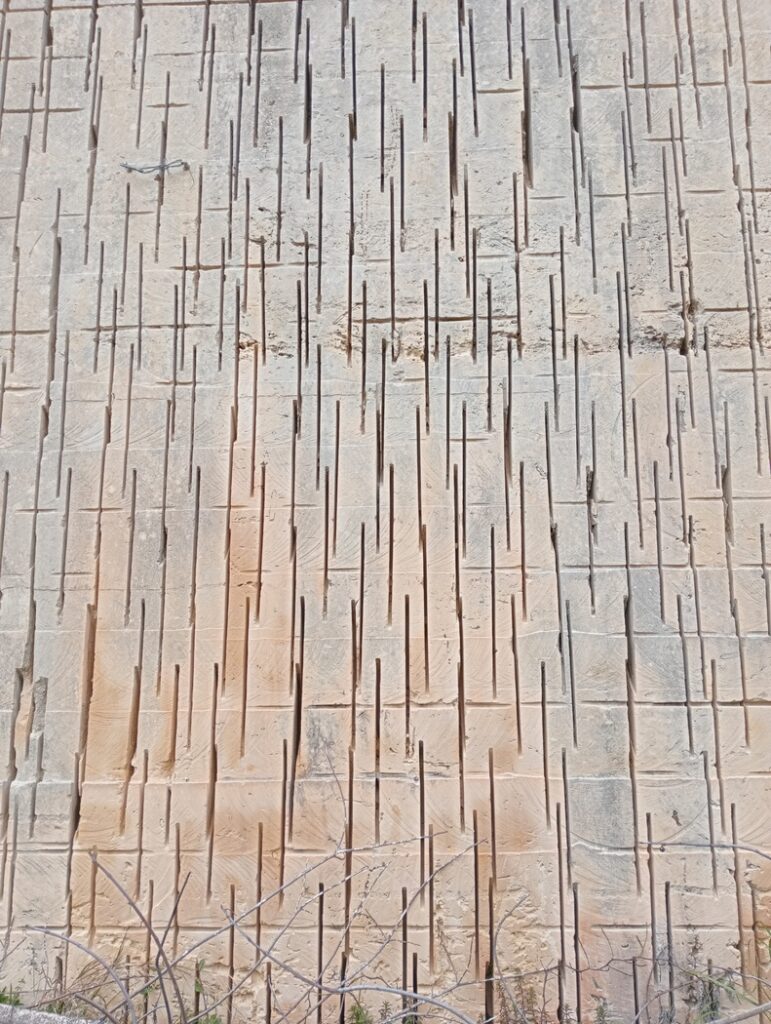

Il Santuario è immerso in una zona quasi orrida, con ruscelli e rocce che da secoli intagliano l’acqua, a volte con piccole modifiche umane per sfruttare il luogo. Vi sono tracce antiche, le solite buche nel sentiero di roccia per consentire il passo agli animali, solchi di antichi percorsi, canali che rendono meno difficile l’accesso all’acqua. Davvero suggestivo. Poco distante si intravede benissimo la cava che ha fornito la roccia per il grande edificio. Sembra un foglio a quadretti abbandonato sui fianchi della collina. Ma una sbirciatina da vicino ne rivela persino l’effetto futurista, altro che le tele squarciate di Fontana, qui ci sono solchi e percorsi che disegnano in modo netto questa roccia chiara. E pensare che da lontano sembrava quasi un muraglione in cemento armato in fase di disfacimento, con i ferri bene in evidenza…

Nel pomeriggio sulla via del ritorno, abbiamo preso la deviazione verso Noto antica; dopo essere stati tante volte nella Noto barocca, vedere queste mura possenti e poi il nulla, qualche avanzo di castello e di torre circondati dal silenzio, ricorda come il nostro tempo sia segnato più dalla natura che dalle nostre scelte. Il terribile terremoto del 1693 che ha profondamente segnato questa parte di Sicilia, si manifesta in tutta la sua tragica enormità. Mura possenti e pietro vigorose, ma le altre tracce sono ormai svanite. Anche in questo caso quello che sembra aver meglio resistito al morso del tempo sono …le antiche tombe greche o iblee che ancora fanno capolino.

Meglio lasciare il resto alle immagini, più che alle parole. Ecco alcuni scorci di questa giornata, tra il Santuario della Madonna della Scala e le rovine di Noto antica.