Da 6 a 12

Dunque, la mia prima chitarra qual è stata?

Correva (e come correva) l’anno di grazia 1975, per di più anno santo; eravamo a Velletri e tra le tante cose c’era anche il momento per la musica, avevo doverosamente lasciato perdere il violino (quello di fr. Ugo, costruito praticamente in legno massello di fico, interessante e originale quasi leonardiano ma musicalmente un disastro); con Marco ci eravamo orientati verso la chitarra, che a quei tempi era ancora un po’ un mito post 68ino. Il primo modello, preso addirittura con il contributo del nostro amico artista, Gino Righetto, era una chitarra della Ferrarotti, di Torino. La prima di una lunga serie… Naturalmente si trattava poi di imparare. Spesso quando mi chiedono se suono rispondo che sono un autodidatta con un cattivo maestro; una volta ho seguito persino una lezione (e il maestro era davvero uno che suonava bene, il m. Pieranunzi, padre di Enrico, uno che sta sulla scena del jazz da anni…), ma nei primi anni era tutto un inseguire le tavole di accordi, i primi spartiti, tenta e ritenta… per fortuna c’era il tempo dalle nostre parti e la pazienza di chi ci ascoltava; il clou sicuramente è stata quella mattina, a Castelgandolfo, per una messa quasi fuori ordinanza, con un celebrante d’eccezione, Giovanni Paolo II. Questa messa suonata con la chitarra me la sono persino rivenduta un volta con il card. Siri, a Genova, che pacatamente cercava di convincermi che il Vaticano II non consentiva queste cose… penso di avergli detto che avendo suonato con il suo principale e non avendo avuto nessun commento, anche lui poteva farne a meno… 🙂

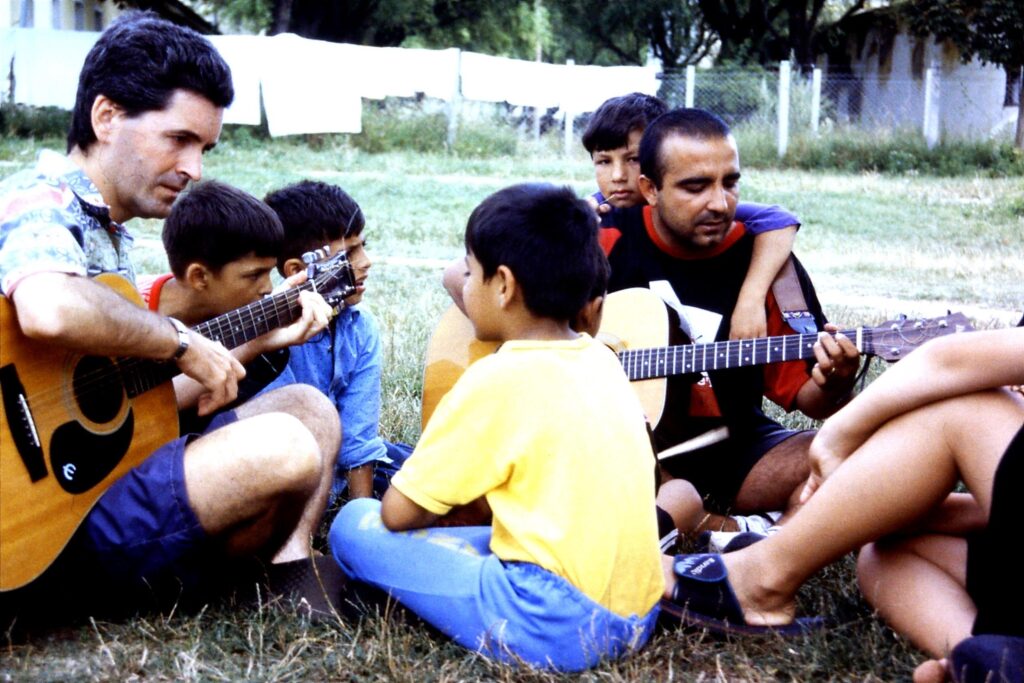

Arrivato a Roma agli inizi degli anni 80, i genitori della mia classe, convinti che fosse anche uno strumento didattico, me ne regalarono una più decente, questa volta era una Hagstrom, classica e semplicissima, ma dal suono pulito, gradevole e squillante. Compagna di avventure in classe, campi scout, colonie ad Entracque…

La sonorità delle 12 corde mi sarebbe piaciuta, ma il primo modello avuto per le mani era così scadente che passavo il tempo ad accordare le corde che perdevano nota in men che non si dica. Meglio lasciar perdere.

E se suoni, ovviamente ascolti anche, da Branduardi alla NCCP (ricordo un loro concerto nel nostro teatro del SLM, ai tempi della serie tv Briganti si muore, in pratica tutta la colonna sonora, ben prima che la taranta facesse breccia nei media, come oggi) e poi tutti quelli che facevano della chitarra ben più di uno strumento di accompagnamento, da Ferradini a Guzminac, da Vecchioni a Venditti, da Lolli a Jackson Brown.

Poi gli anni a Genova, nell’87 mi regalano una chitarra seria, una Wahsburn acustica, piuttosto debole se suonata a crudo, ma con una piccola amplificazione si faceva apprezzare; peccato che le tastiere di un’acustica siano spesso una piccola tortura…

Poi si perde facilmente il conto delle chitarre usate, prese, regalate, dalle simil ovation alle tante spalle mancanti, dalle chitarre da sbarco che poi diventano le più utilizzate fino a quelle belle ma… da usare solo nelle foto.

Ultimamente ho preso l’abitudine di lasciarle sul posto e “affidarle” a qualche amico, a qualche amica, perché il destino di uno strumento non è la custodia, ma le mani e le persone, pazienza se qualche bottarella, un graffio, una caduta, ne segneranno la tavola in abete o il manico o gli spigoli (soprattutto gli spigoli!).

E poi tante prove, dalle silent guitar (piuttosto deludenti, anche se avveniristiche) alle acustiche a cassa piccola, da quelle che tentano di imitare le ovation (qualcuna anche decentemente) alle tante cineserie che comunque lasci in eredità per qualche scuoletta di musica.

L’ultimo regalo è stata una LAG classica, quando ho salutato nel 2012 la scuola di Giugliano, bella e dalla sonorità gradevole. Questa l’ho appena impacchettata ed affidata ad un amico, ora dovrebbe essere in viaggio verso Roma, non me la sono sentita di abbandonarla senza nessuno che la accarezzasse un po’…

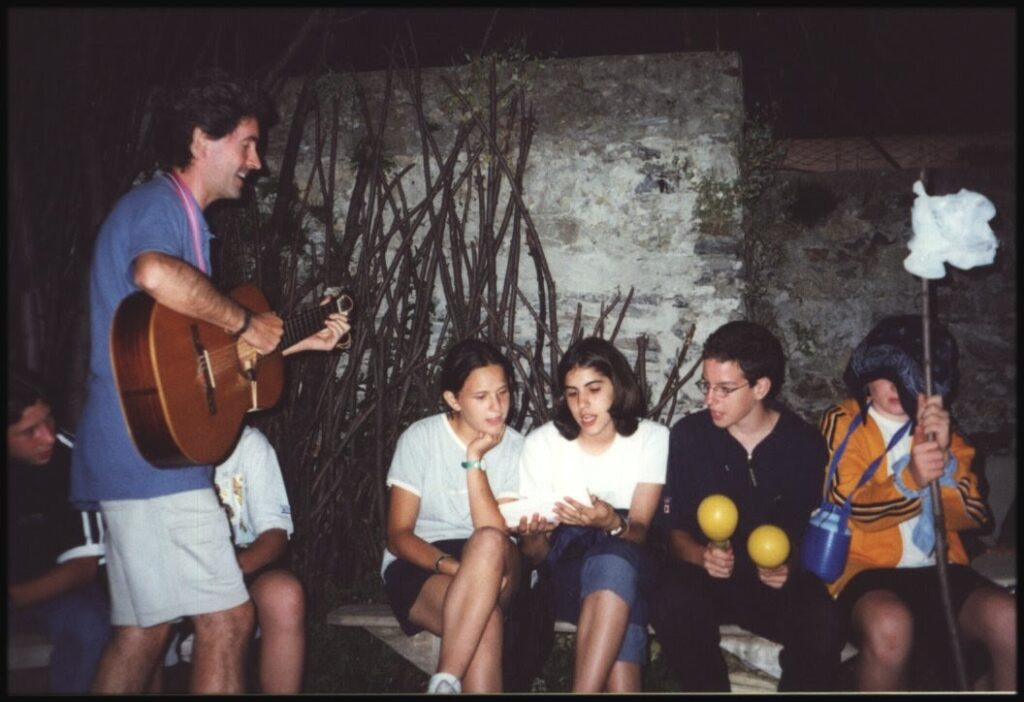

Dalle suonate con Pietro alle tante occasioni di festa e di celebrazione… una 6 corde ci sta sempre bene…